IT業界で活躍するフリーランスエンジニアであれば、元請け・一次請け・二次請けといった言葉を耳にしたこともあるでしょう。案件の商流における企業の立ち位置を示すもので、フリーランスとしての働き方やキャリアに大きく影響します。

本記事では、元請け・一次請け・二次請けの違いから、メリット・デメリット、さらにはIT業界特有の商流構造までをわかりやすく解説します。この記事を読めば、良い条件で働くためのヒントが得られるでしょう。

エンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアの案件・求人をご紹介。掲載中の案件は10,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)で、ご経験・志向に合った案件と出会えます。

簡単なプロフィール入力ですぐにサポートを開始。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。

元請け・一次請け・二次請けとは?

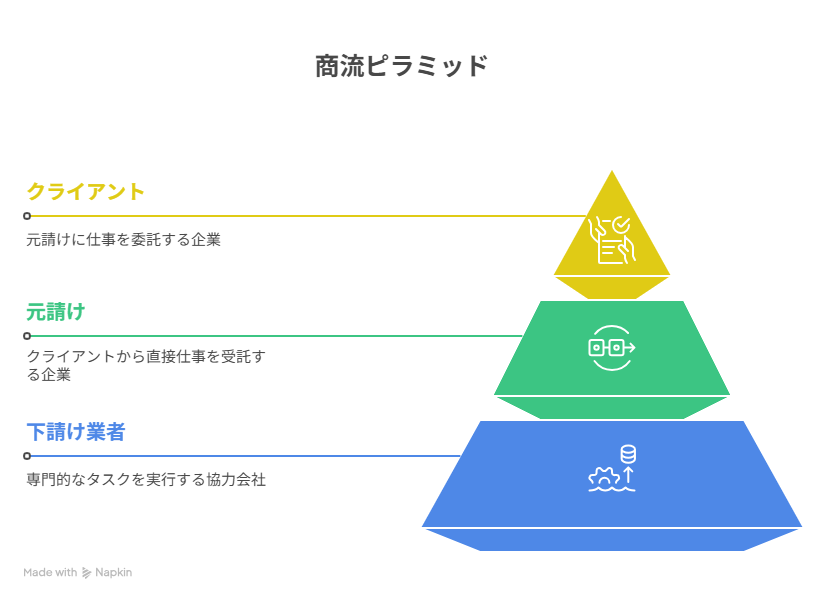

IT業界でよく使われる元請け・一次請け・二次請けは、プロジェクトの契約階層を示すものです。関係性を「商流」と呼び、案件の単価や担当業務、求められる責任範囲を理解するうえで欠かせない知識です。

元請けとは?|商流ピラミッドの最上位で直接クライアントと契約する企業

元請けとは、クライアント企業から直接仕事を受託する企業のことです。プライムベンダーや元請負人とも呼ばれ、商流のピラミッドにおける最上位に位置します。IT業界では、クライアントの課題をヒアリングし、システムの企画提案や要件定義といった最上流工程を担うのが一般的です。

たとえば、大手SIerやITコンサル企業がクライアントから基幹システム開発を直接受託し、プロジェクト管理・設計・上流工程を担当したうえで、実際の開発作業を協力会社(下請け)に発注するようなケースが典型です。クライアントとの窓口となり、全体の品質や納期を管理する役割を持ちます。

元請け企業は業界を問わず、予算管理や品質担保、納期遵守など、プロジェクト成功の全責任を負う重要な役割を担っています。

業界別の元請けの例

IT業界

元請け企業(例:大手SIerやITコンサル)は、クライアントから直接プロジェクトを受託します。システムの企画提案や要件定義といった上流工程を担い、開発業務は協力会社に委託することが多いです。

建設業界

元請け企業(例:ゼネコン)は、施主から工事一式を請け負います。工程管理や安全・品質・予算の統括を行い、電気や配管などの専門工事を下請けに発注します。

運送業界

元請け企業(例:大手運送会社)は、荷主から配送業務を受託します。全国的な輸送網の管理を担い、自社だけで賄えない業務は地域の協力会社に委託します。

元請けの特徴まとめ

- クライアントから直接発注を受けるポジションです

- 要件定義や全体設計など、プロジェクトの上流工程を担います

- プロジェクト全体の進行管理や品質・納期の責任を負います

- 協力会社(一次請け・下請け)に作業を分担し、体制を整えます

- クライアントとの交渉や調整など、窓口業務を一手に担います

一次請けとは?|元請けから直接業務を受ける中核的ポジション

一次請けとは、元請け企業から直接仕事を受託する企業のことです。商流ピラミッドの中では、元請けと下請け(=二次請け以降)の中間に位置し、専門的な作業や実務を担うポジションです。

クライアントと直接契約はしませんが、プロジェクトの中核を担う役割として重要です。

業界別の一次請けの例

IT業界

元請け企業(例:大手SIer)からシステム開発やインフラ構築を請け負う企業が一次請けにあたります。実装フェーズを担うことが多く、設計書に基づいて開発・構築を進める実動部隊として機能します。

また、案件によっては「元請けと一次請けの境界が曖昧」なこともあり、クライアントが複数のベンダーに直接発注している場合は、それぞれが「一次請け」と呼ばれることもあります。

建設業界

元請け(ゼネコン)から電気設備・空調・配管などの**専門工事を直接請け負う「サブコン」が一次請けにあたります。

運送業界

大手の元請運送会社から、特定エリアやルートの配送を任される地域の運送協力会社が一次請けにあたります。

一次請けの特徴まとめ

- 案件の規模や内容によっては、実質的に元請けに近い裁量を持つこともある

- 元請けから直接発注を受けるポジション

- クライアントとのやりとりは原則的に元請け経由

- 技術力や現場対応力など、専門スキルが重視される

二次請けとは?|一次請けの指示で実務を担う技術特化型ポジション

二次請けとは、一次請け企業から業務を受託する企業のことです。商流ピラミッドの中では、元請け→一次請け→二次請けという構造になっており、さらにその下に三次請け以降の企業が続くこともあります。

上流の方針や設計に沿って、開発や運用などの具体的な作業を担当するのが二次請けです。クライアントや元請けとの直接的なやりとりはほとんどなく、与えられた範囲で専門的なスキルを発揮する役割が求められます。

業界別の二次請けの例

IT業界

一次請け企業から、詳細設計に基づいたプログラミングや単体テスト、運用保守などを委託される企業が二次請けにあたります。特定分野に強みを持つ中小企業やフリーランスが担うケースも多く見られます。

建設業界

サブコン(一次請け)から、電気配線や空調ダクト設置などの専門作業を受託する企業が二次請けです。現場ごとに契約し、作業員を派遣する形態が一般的です。

運送業界

地域の一次請け運送会社から一部の配送ルートや区間を再委託される個人事業主や小規模運送業者が、二次請けにあたります。

二次請けの特徴まとめ

- 特定の技術領域や業務に強みを持つ企業が多く関わります

- 一次請け企業から業務を委託されるポジションです

- クライアントや元請けとの直接的なやりとりは発生しません

- 仕様に従い、開発・施工・配送などの実務を遂行します

元請け・一次請け・二次請けの責任範囲とプロジェクトコントロール権限の違い

契約階層によって、プロジェクトにおける責任の重さやコントロールできる範囲は異なります。

元請けはプロジェクト全体の進行責任を負い、クライアントとの交渉、仕様調整、納期・品質の管理など、全体をマネジメントします。

一次請けは、元請けから任された範囲内で、設計・構築などの作業を主導します。下位階層(例:二次請け)への指示を含む業務調整も含まれる場合があります。

二次請けは、一次請けの指示に従い、プログラミングやテストなど実作業を担当します。裁量は少なく、仕様変更などの判断には関与しません。

| 階層 | 責任範囲 | プロジェクトコントロール権限 |

|---|---|---|

| 元請け | プロジェクト全体(企画・要件定義・進行管理など) | クライアント対応/仕様調整/進捗・品質・予算管理 |

| 一次請け | 担当業務範囲(設計・構築・リーダー業務など) | 作業指示/二次請け管理/工程内の進捗管理 |

| 二次請け | タスク単位の作業(開発・テスト・保守など) | なし(指示に従い作業を遂行) |

元請け・一次請け・二次請けの案件単価・待遇面での違い

フリーランスエンジニアにとって、契約階層(元請け・一次請け・二次請けなど)は、単価や待遇に直結する重要な要素です。一般的には商流が浅い(クライアントに近い)ほど高単価になりやすいとされますが、実際にはスキル・役割・信頼関係などによって変動するため、一概には言えません。

元請け

プロジェクト全体の設計・進行管理・要件定義・クライアント折衝といった、最上流の業務を担うことが多くなります。コンサルティングやPM、IT戦略立案などを含む場合もあり、ビジネススキルと高いIT知識の両方が求められます。

- 単価の目安:月額120万円〜150万円超

- 特徴:高度な業務と全責任を負う分、待遇は最も高水準

一次請け

元請けから業務を受け、開発・設計・インフラ構築・保守などを実行します。要件定義や基本設計など、準上流工程を担当することも多く、チームリードやレビュー役としての役割も含まれます。

- 単価の目安:月額80万円〜120万円

- 特徴:元請けに次ぐ裁量と責任を持ち、比較的高単価

二次請け

一次請けから業務を受け、プログラミングやテスト、インフラ構築支援などを担います。詳細設計以降のフェーズを任されることが多いですが、実力や信頼関係によっては、要件定義や設計フェーズから関与するケースもあります。特に技術特化型のフリーランスや小規模企業が評価され、上流工程を部分的に担うことも増えています。

- 単価の目安:月額60万円〜90万円

- 特徴:担当範囲は狭くなりやすいが、スキル次第で単価も上がる

| 階層 | 役割・特徴 | 主な担当工程 | 月額単価相場 | クライアントとの接点 |

|---|---|---|---|---|

| 元請け | 全体責任を担う/企画・提案・管理を含む | 要件定義・設計・PMなど | 120万〜150万円以上 | あり(直接契約) |

| 一次請け | 設計〜開発まで幅広く担当/準上流・実装もあり | 基本設計〜開発・保守 | 80万〜120万円 | 基本なし(元請け経由) |

| 二次請け | 実装フェーズ中心だが、実力次第で上流も一部関与可能 | 詳細設計〜開発・テスト等 | 60万〜90万円 | 基本なし(一次請け経由) |

IT業界における一次請けSIerとは?|代表的な企業と特徴

大規模なシステム開発において中心的な役割を果たすのが「一次請けSIer(システムインテグレーター)」です。クライアントと直接、あるいは元請けのすぐ下で契約し、プロジェクトの中核を担います。

メーカー系一次請けSIerの特徴|親会社直案件が多い企業群

メーカー系SIerとは、NECや富士通、日立製作所といったコンピュータ・ハードウェアメーカーを親会社に持つシステムインテグレーターです。親会社の情報システム部門やソフトウェア開発部門が独立してできた企業が多く、その成り立ちから親会社の強い影響力の下にあるのが特徴です。

最大の強みは、親会社であるメーカーのハードウェア(サーバー、ネットワーク機器など)やソフトウェア製品を組み合わせた、包括的なITソリューションを提供できる点にあります。インフラ構築からシステム開発、運用保守までを一気通貫で手がけられる総合力は、ほかの系統のSIerにはない大きなアドバンテージです。

親会社の強力なブランド力と信用力を背景に、大規模で長期的な案件を元請けや一次請けの立場で受注することが多い企業群です。

メーカー系一次請けSIerの代表例

- 株式会社日立製作所

- 富士通株式会社

- 日本電気株式会社

独立系一次請けSIerの特徴|顧客多様性がある企業群

独立系SIerとは、特定の親会社やグループに属さず、独自の経営基盤で事業を展開するシステムインテグレーターです。親会社の製品や方針に縛られないため、顧客の課題に対して中立的な立場で、国内外のベンダーのハードウェアやソフトウェアを自由に組み合わせて最適なソリューションを提案できます。

メーカーや金融、流通、サービスなど、幅広い業界の企業を顧客に持っています。特定の業界に依存しないため経営が安定しており、景気の変動にも強い形態です。案件の規模も、大企業の基幹システム構築から中小企業の業務システム開発まで多岐にわたります。

フリーランスエンジニアにとっては、さまざまな業界の案件に挑戦できるチャンスが豊富にあるのが魅力です。新しい技術を積極的に採用するプロジェクトに参画できる可能性もあります。

独立系一次請けSIerの代表例

- 株式会社大塚商会

- TIS株式会社

- BIPROGY株式会社(旧:日本ユニシス)

ユーザー系一次請けSIerの特徴

メーカー系や独立系に加え、SIerには「ユーザー系」と「外資系」というカテゴリも存在します。

ユーザー系SIerは、商社や金融、製造、通信といった、IT以外の事業を本業とする企業の情報システム部門が独立してできた会社です。金融システムのプロ、製造業の生産管理システムのプロといったように、特定のドメインに深い知見を持ち、それを活かして親会社以外の同じ業界の企業にもサービスを展開しています。

ユーザー系SIerの代表例

- 株式会社野村総合研究所(NRI)

- 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC)

- SCSK株式会社

外資系次請けSIerの特徴

外資系SIerは、海外に本社を置くグローバルIT企業の日本法人です。グローバルで培われた最先端の技術力や先進的な開発手法、コンサルティング能力が強みです。成果主義の文化や国際的なプロジェクトに挑戦したい方におすすめします。

外資系一次請けの代表例

- アクセンチュア株式会社

- 日本アイ・ビー・エム株式会社

- 日本オラクル株式会社

-5.png)

元請け・一次請け・二次請けのトラブル事例とリスク管理策

多重下請け構造は、プロジェクトの効率化や柔軟な体制づくりに役立つ一方で、関係者が増えるぶんトラブルが起きやすくなります。ここでは実際に起こりがちな問題と、その対策について見ていきましょう。

下請けのミスが元請けの責任になるケース

たとえば、二次請けのエンジニアが納品したコードにバグがあり、システム障害でクライアントの業務が一時停止。損害が発生した場合、契約上の責任を問われるのは元請けです。「下請けが原因だった」と説明しても、クライアントからすれば直接の契約相手は元請けなので、責任の所在はそちらになります。

その後、元請けが下請けに損害分を請求することは可能ですが、交渉や回収に時間がかかることもあります。そのため、元請けや一次請けの立場にある企業は、協力会社やフリーランスを選定する段階で「技術力だけでなく信頼できるか」を重視しています。フリーランスにとっても、参画時点でその責任の重さを理解しておくことが大切です。

報酬に関するトラブル例と対策

商流が深くなるほど、フリーランスが直接関与しづらい契約構造になりやすく、報酬まわりのトラブルも発生しがちです。

上位企業の倒産で報酬が支払われない

たとえば、フリーランスが契約している会社Aが健全でも、A社が請けている元請け企業が突然倒産してしまうと、A社への入金が止まり、その下で動いていたフリーランスの報酬も支払われないケースがあります。

契約後の一方的な減額要求

「仕様変更で赤字になった」「思ったより稼働がかかった」といった理由で、途中から報酬を減らすよう求められることもあります。契約時に金額や変更条件を明文化しておかないと、対応が難しくなる可能性があります。

契約内容が曖昧で追加作業が発生する

「修正は何度でも対応してください」という口約束が後になって重荷になることも。口頭の合意やチャットのやりとりだけで済ませず、業務範囲や回数制限などをきちんと契約書で確認しておくことが重要です。

下請法とフリーランス新法|フリーランスを守る2つの法律と取るべき対応策

IT業界をはじめ、フリーランスが多数関与するプロジェクトでは、「契約トラブル」や「報酬の未払い」が発生するリスクも無視できません。こうした状況を防ぐために、フリーランスの立場を守る法律として「下請法」と「フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が整備されています。

下請法の保護範囲とポイント

「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」は、発注側(親事業者)と受注側(下請事業者)の力関係に着目し、支払遅延や不当な減額などから下請け企業を守るための法律です。

資本金1,000万円以下の法人や個人事業主であれば、下請法の保護対象になります。対象になる場合、発注元の企業(親事業者)は以下の義務を負います。

- 契約内容を文書で明示する義務

- 支払期日の設定義務

- 遅延利息の支払い義務

- 書類の作成・保存義務

さらに、親事業者には以下のような11の禁止行為も設けられています(例:報酬の減額、成果物の受領拒否、不当な返品など)。違反があれば、公正取引委員会による指導や勧告の対象になります。

フリーランス新法(2023年施行)のポイント

従来の下請法ではカバーしきれなかった「法人格を持たないフリーランス(特定受託事業者)」への取引上の不利益を防ぐため、2023年に「フリーランス新法」が施行されました。

この法律では、発注元が「反復継続的に業務委託する個人」に対して、書面での条件明示や報酬支払の適正化などを義務付けています。たとえば:

- 業務委託契約の条件(業務内容・報酬額・納期など)を書面やメールで明示

- 原則60日以内に報酬を支払う義務

- 妊娠・出産・育児・介護を理由とした一方的な契約解除の禁止

こうした規定により、法人化していないフリーランスでも法的に保護されやすくなりました。

フリーランスが取るべき現実的な対応策

フリーランス自身がトラブルを未然に防ぐために、以下のような対応を心がけることが重要です。

- 業務委託契約書を必ず交わすこと(メールやチャットで済ませず、PDF等で形式を残す)

- 支払条件・納期・成果物の定義を明確に記すこと

- トラブル時には証拠(やりとりの記録・契約書)を保全すること

- 下請法やフリーランス新法に該当するか事前に確認すること

- 違反がある場合は、公正取引委員会や中小企業庁の窓口に相談すること

こうした小さな備えの積み重ねが、トラブルを遠ざけ、フリーランスとしての信頼と安定につながります。

フリーランスが一次請け企業と直接契約するには?|案件選び・キャリア戦略のヒント

フリーランスが一次請け企業と直接契約を結ぶには、「待ちの姿勢」では難しいのが現実です。エージェントを介した応募や、人脈経由の紹介だけでなく、一次請け企業の立場やニーズを理解したうえで、自分をどう位置づけて営業するかが重要です。ここでは、表面的なテクニックではなく、実際に案件を獲得するための視点を整理します。

商流の浅い案件を狙うには?|営業先選びとエージェント利用のコツ

商流の浅い、つまり一次請け企業からの直案件を獲得するには、戦略的な営業活動が不可欠です。具体的には以下のコツを参考にすると良いでしょう。

信頼できるエージェントを見極める

「エージェント経由=商流が深い」と思われがちですが、信頼できるエージェントを選べば、むしろ一次請けとの接点は広がります。

ポイントは以下の通りです。

- 元請け・一次請け企業と直接取引している案件が多いか

- 商流や参画先の情報を包み隠さず開示してくれるか

- フリーランスのキャリア意向をただのスキルフィットではなく、中長期視点で見てくれているか

信頼できるエージェントは、営業というより「案件獲得のパートナー」として動いてくれます。

エンジニアファクトリーでは、あなたの経験や志向に合わせて案件をご提案。商流の浅い・エンド直の案件も多数取り扱っています。案件をお探しならまずは情報収集感覚で、エージェントにご相談ください。

一次請け企業の視点に立った営業をする

商流の浅い案件を狙うなら、「単価を上げたい」「在宅希望」といった希望条件の主張だけでは不十分です。一次請けは、元請けと契約責任を持つ立場であり、フリーランスに求めるのは「現場を任せられる人かどうか」。そのため、営業時には以下のような観点で信頼を得られるようにしましょう。

- 技術力だけでなく、「トラブル対応経験」「進行管理の実績」「要件整理の補佐」などの判断力・対応力をアピール

- 顧客折衝や複数ステークホルダーとの連携経験など、一次請けの業務特性を理解していることを示す

- 「一緒に仕事をしたら任せられそう」と思ってもらえるよう、受け答えの正確さや提案力にも注意を払う

「紹介」は意図的につくれる

リファラル(紹介)も、待っていれば自然に生まれるものではありません。信頼されるようなアウトプットを出し、関係者と定期的に連絡を取り続けていれば、案件が出たときに真っ先に声がかかる存在になれます。

- 過去の現場のマネージャーに「今後、こういう領域で動けそうです」と近況を共有する

- 案件を紹介してもらった人には、稼働開始後にも定期的に感謝と報告を伝える

- 自分が関わったプロジェクトの成果や体制などを、経歴書に明確に整理し直しておく

紹介案件は信頼が前提なので、日ごろの立ち居振る舞いと情報共有の丁寧さが鍵を握ります。

必要スキル・経験値のハードル|一次請けが求める人材像とは

一次請け企業がフリーランスに期待するのは、「言われたことをこなす人」ではありません。元請けやクライアントとの信頼関係を背負って立ち、現場の品質や進行を自走できる存在として見られます。そのため、単なる技術力以上に「現場を任せられるか」「自ら動けるか」が問われます。

上流工程への理解と実務経験

一次請けの業務には、要件定義や基本設計といった上流工程が含まれることが多く、設計書に沿って動くだけでは対応できません。クライアントの要望をヒアリングし、業務要件を具体化しながら、関係各所と仕様を調整する実務経験があるかどうかは、参画の可否を大きく左右します。

実際の現場では、開発前に曖昧な仕様や期待値のすり合わせができるかが問われるため、「上流工程の経験あり」という記載だけでなく、どんなプロジェクトで何をしたかまで整理しておくことが重要です。

技術だけでなく、対話力と調整力

一次請けでは、クライアントや元請けとの折衝、下請けへの指示出し、チーム内の進捗報告など、日々の業務の半分以上が調整業務というケースもあります。

そのため、

- 意図を正しくくみ取り、曖昧さを放置せず確認できる力

- 課題をただ共有するだけでなく、代替案を提示できる提案力

- チーム間・企業間の温度差を埋めるファシリテーションスキル

といった、相手を巻き込みながら物事を動かす力が評価されます。

プロジェクト全体を見渡せる視野と責任感

一次請けのフリーランスにマネジメント経験が求められるのは、単にPM/PLとしての実績がほしいというよりも、「開発者でありながら、プロジェクト全体を俯瞰できるか」という視点があるかどうかです。

- 過去に5名以上のチームを技術面でリードした経験

- 課題管理・進捗管理のツールを使いこなしていたか

- 非エンジニアとの連携(営業・企画など)にどう関わったか

などが示せると、「現場を任せても大丈夫」と判断されやすくなります。小規模なチームでも良いので、マネジメント経験を積んでおけば、一次請け案件の参画チャンスも広がるでしょう。

商流だけが正解じゃない|自分に合ったキャリアの軸を考える

「二次請けから一次請け、そして元請けへ」といった“商流のステップアップ”は、キャリアの王道のように語られることがあります。たしかに、発注者に近づくほど単価が上がる傾向や、裁量が広がる場面はあります。

しかし現実には、商流の浅さとキャリアの充実度は必ずしも比例しません。

たとえば、下請けの立場でも専門性の高い分野に特化して高単価を得ている人や、一次請けのポジションでチームマネジメントよりも現場実装を選ぶ人もいます。むしろ、どのフェーズにどう関わるかを主体的に選べることが、フリーランスにとっての強みです。

キャリアの軸を「商流」ではなく、「どんな価値を提供したいか」「どんな働き方が心地よいか」で考えることで、より納得感のある仕事選びができます。予算管理、クライアントとの直接交渉など、最上流からプロジェクト全体を牽引する役割を担います。

一次請け・元請けに関するよくある質問|FAQ

ここまで元請けや一次請けについて詳しく解説してきましたが、まだ疑問が残っている方もいるかもしれません。ここからは、一次請け・元請けに関するよくある質問についてお答えします。

- フリーランスが一次請け企業と直接契約するには、どんなスキルが必要ですか?

-

一次請けでは、上流工程の経験、クライアントとの折衝力、プロジェクトマネジメントの素養が求められます。開発力だけでなく、「プロジェクトを動かす力」が評価されます。

- 一次請け企業との直接契約には、どんなメリットと注意点がありますか?

-

単価や裁量の大きさなどメリットは多い一方で、責任範囲も広がります。クライアント対応や納期管理まで任される場合もあるため、信頼関係と実績が重要です。

- 商流の浅い案件を獲得するにはどうしたらいいですか?

-

エージェントの活用、人脈の紹介、特定業界への直営業などが有効です。特に上流工程の経験があると一次請けとの直接契約に近づきます。

- IT業界における一次請けってどんな企業が多い?

-

大手SIer、ユーザー系、コンサル系などが該当します。例としてはTIS、NRI、アクセンチュアなど。いずれも高スキルの人材を求める傾向があります。

まとめ

本記事では、ITフリーランスエンジニアが知っておくべき元請け・一次請け・二次請けの違いや、業界の商流構造について詳しく解説しました。商流の理解は、自身の市場価値を正しく把握し、戦略的なキャリアを築くうえで不可欠です。

また、知っておくべき契約のトラブルや、法的な対策についても解説しました。一次請け企業と直接契約するためのキャリア戦略にも触れています。本記事の内容を参考にして、より上流の案件を目指し、キャリアアップを実現していきましょう。