リモートワークが普及した今、フリーランスエンジニアとして働くうえで「自分の職種やスキルはリモート向きか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。新型コロナウイルスを契機に、働き方の選択肢は広がりましたが、実際にはリモートワークが合う職種・合わない職種があります。

今回は、リモートワークを実現しやすい職種やその特徴、さらにメリット・デメリットについてお伝えします。働き方を見直す参考になれば幸いです。

フルリモート・一部リモートの案件3,000件以上!

自由な働き方をサポートするエンジニアファクトリーで

2025年、フリーランスエンジニアのリモートワーク実施率はどのくらい?

2025年時点でのフリーランスエンジニアのリモートワーク実施率については、明確な統計データが不足しています。ただ、ここ数年の働き方のトレンドを振り返ると、リモートワークの普及が一段落し、少しずつ変化が見えてきています。

たとえば、全体的なリモートワーク実施率は、2020年5月の31.5%から2023年7月には15.5%まで低下しています。(公益財団法人日本生産性本部「第13回 働く人の意識に関する調査」)企業によってはリモートワークを継続しつつ、出社と組み合わせたハイブリッド型を採用するケースが増えています。

一方で、フリーランスエンジニアの現場では、クライアントのリモート環境が整っていることも多く、依然としてリモート案件が多い印象です。

実際のところ、職種やプロジェクト内容によって対応はさまざまです。フルリモートが主流の業務もあれば、セキュリティや機密情報の取り扱いを理由に出社を求められることも。今後の働き方を選ぶうえで、案件ごとの条件や環境をしっかり確認していくことが、さらに重要になりそうです。

エンジニアのリモートワークの種類

リモートワークといっても、働き方にはいろいろなパターンがあります。ここでは主な2つのスタイルをご紹介します。

フルリモートワーク(完全在宅)

フルリモートは、仕事の全てをリモートでこなすスタイルです。大まかに分けると、自宅で仕事をする「在宅勤務」のほか、シェアオフィスやサテライトオフィスで仕事をする「施設利用型勤務」、モバイル端末を活用しカフェや新幹線などで仕事をする「モバイルワーク」の3つがあります。

エンジニアの場合は、セキュリティや通信環境の観点から、ほとんどが在宅勤務となるでしょう。

ハイブリッドワーク(組み合わせ型勤務)

リモートと出社を組み合わせた働き方です。たとえば「週に数日は出社する」「プロジェクトの山場だけ出社する」といったケースが多いようです。

向き不向きは仕事内容やクライアントの方針によって変わります。どちらか一方に固定するのではなく、プロジェクトごとにバランスを調整するのが現実的です。それぞれの特性を踏まえて、自分にとって無理のない形を探していくのが大事です。

エンジニアのリモートワーク実現度は業務内容で異なる

エンジニアと一口に言っても、担当する業務によってリモートワークの導入しやすさには大きな違いがあります。それぞれの業務内容とリモート対応のしやすさを解説します。

要件定義(プロジェクトマネージャー:PM)

要件定義の業務では、クライアントとの密なコミュニケーションが求められます。オンライン会議ツールが普及したことでリモート対応も増えていますが、重要な局面では対面での打ち合わせが必要になることもあります。そのため、完全リモートというよりハイブリッド型が多いのが実情です。

設計・開発(SE)

設計やコーディング業務は、リモートで対応しやすい業務の一つです。特にフリーランス案件では、最初にしっかり要件を詰めておけば、その後はリモート中心で進められるケースが多いです。ただし、セキュリティが厳しい案件では、設計データを外部に持ち出せず、出社を求められる場合もあります。

製造(PG)

プログラマーの業務はリモートとの相性が良い職種ですが、実機を扱う必要がある案件では出社が必須です。特に組み込み系やハードウェアを伴う開発では、実機の使用や現場での確認作業が不可欠です。一方で、Web系やクラウドベースの開発ではフルリモートが可能な案件が多い傾向があります。

・セキュリティ要件が厳しい企業では、オンプレミス環境へのアクセスを必要とし、出社が必須のところも。

・クラウド環境やリモートアクセスツールが整備されている企業では、フルリモート案件も増加中。

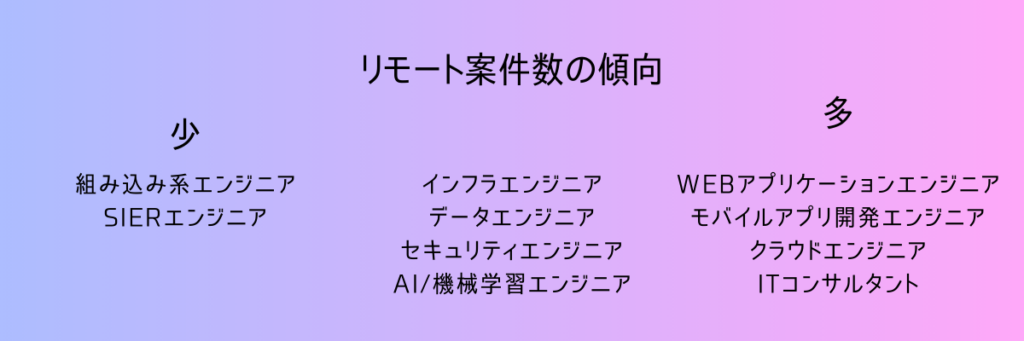

エンジニアのリモートワーク実現度<職種別>

エンジニアといっても、職種によってリモートワークのしやすさはバラバラです。それぞれの特徴をざっくりまとめました。

開発エンジニア

開発業務が中心の職種では、基本的にリモートワークと相性が良いとされています。Web系やアプリ系のプロジェクトではフルリモートの案件も多いです。

ただし、組み込み系のプロジェクトでは注意が必要です。セキュリティの観点から、実機を自宅に持ち帰ることができず、開発やテストのために出社が求められるケースがあります。特にハードウェアを扱う場合は、完全リモートが難しい場合が多いです。

>>エンジニアファクトリーでリモート可のシステムエンジニア案件を見る

インフラエンジニア

この職種も、昔はオンプレミス環境が主流で、物理サーバーの管理や設定のために出社が必須でした。しかし現在はクラウドサービス(AWSやGCPなど)を使う企業が増えてきたので、リモートで対応できる案件がかなり増えています。

ただし、障害対応や設定変更で急に出社が必要になることもあるので、完全リモートを希望するなら条件をしっかり確認したいところです。

>>エンジニアファクトリーでリモート可のインフラエンジニア案件を見る

ITコンサルタント

ITコンサルタントは、リモートワークが比較的取り入れられている職種です。クライアント企業の課題解決や戦略立案が主な業務であり、資料作成や分析などの作業はリモートでも十分対応できます。オンライン会議ツールを活用すれば、打ち合わせもリモートで進められることが増えています。

ただし、プロジェクトの初期段階や要件定義など、重要な意思決定や現場確認が必要な場面では、出社や訪問が求められることがあります。また、セキュリティの観点から、クライアントの社内ネットワークを利用するために出社が必要な場合もあります。

案件の多くはハイブリッド型が中心ですが、リモート対応が可能な案件も少なくありません。

>>エンジニアファクトリーでリモート可のITコンサルタント案件を見る

エンジニアがリモートワークをするメリット・デメリット

ここからは、エンジニアがリモートワークをすると得られるメリットやデメリットについて解説します。

リモートワークのメリット

エンジニアがリモートワークをするメリットとしては、以下の5つが挙げられます。

メリット1.通勤時間がなくなる

満員電車で疲れる日々から解放されるのは大きな魅力でしょう。満員電車が苦手な人のなかには「通勤だけでへとへとになってしまう」という人も多いはず。通勤時間がなくなれば、その時間をスキルアップや趣味、家族との時間に充てられます。ストレス軽減だけでなく、生産性アップにもつながります。

メリット2.自分にベストな職場環境を構築できる

リモートワークなら、椅子やデスク、モニターまで、自分が使いやすいものを選べます。オフィスだと「合わない椅子に座り続ける」なんてこともありますが、自宅ならそんな心配は不要です。また、ランチを自炊することも容易になり、健康管理の手助けとなります。

メリット3.マイペースに仕事ができる

上司や部下、同僚などの目もなく、また会社にかかってきた電話応対の必要もなくなるため、自分のペースで仕事に集中できます。疲れた時にはコーヒーブレイクを入れたり、散歩に出かけたり、家事をしたりと、メリハリのある生活を送りやすいでしょう。ただ、業務連絡で電話やチャットがくることはあるので常に連絡は取れるような状態にしておきましょう。

メリット4.住む場所を選べる

オフィスへ出勤する必要がないため、自分の好きな場所どこでも住むことができます。家賃や物価が安いエリアに移住したい、都会の喧騒から離れて、リフレッシュしながら生活をしたいという方にとっては非常に大きなメリットとなります。

メリット5.家族やペットと過ごす時間が増える

パートナーや両親、子どもと同居している場合は、リモートワークによって一緒に過ごす時間が増えます。通勤が必要な場合は、朝に出勤して昼食や夕食は外で済ませて、夜遅くに帰ることも珍しくありません。しかし、リモートワークでは、家族とともに昼食や夕食の時間を過ごせて会話の機会が格段に多くなります。

リモートワークのデメリット

リモートワークするにあたってはメリットだけではありません。いくつかデメリットも存在します。

デメリット1.自己管理が必要となる

サボりすぎず、追い込みすぎず、快適にリモートワークをするには、自己管理のスキルが必要となります。周囲に監視の目がないために気は楽ですが、かえってだらけてしまったり、集中ができなかったりして効率が上がらないことも。こうなると、納期直前に追い込みをかけて仕事をする羽目になって、疲弊してしまいます。また、「早めにやらなければ」と気負いすぎて、休息の時間を作れずに体調を壊してしまうといった逆のパターンも考えられます。

デメリット2.コミュニケーションがとりにくい

リモートワーク下では、テキストコミュニケーションがベースとなるため、表情や雰囲気、声色といった情報がなく、文字だけで意図を理解しなければいけません。そのため、伝わりにくい表現や書き方をしてしまうと、認識の齟齬が発生したり、相手を不機嫌にさせてしまったりすることもあります。対面でのコミュニケーションと比較すると、より高度な言語化能力、説明能力が求められます。

デメリット3.モチベーションを保つのが難しい/孤独を感じやすい

オフィスに出社をしていれば、疲れた時や悩んだ時に周りにいる同僚や上司に相談をしたり雑談をしたりして、気分転換することができます。また、退勤後にそのままご飯を食べに行ったり、飲みに行ったりして、交流を深めることもできます。しかし、リモートワークでは、基本的に自分一人での仕事となるため、モチベーションの維持に工夫が必要となります。

デメリット4.運動不足になる

通勤は大変ですが、ちょうど良い運動になります。自宅でリモートワークをする場合は、自主的にウォーキングやジョギングなどをしない限り、運動をする機会がありません。オフィスに出社していた時には感じなかった肩こり、足のむくみ、腰の痛みなど体の不調が出ることもあります。

リモートワークのよくあるトラブル事例

リモートワークは、自分らしい働き方を実現できる働き方ですが、募集要件に書かれている内容と大きく乖離があり、トラブルになるケースもあるようです。ここでは、リモートワーク時のトラブル事例についてご紹介します。

トラブル1.稼働時間が多い

「リモートワークではオンとオフの切り替えが難しい」という声もよく聞きます。

例えば、「出社時と比べて稼働時間が増えてしまった」というケースや、自己管理がうまくできず、効率が下がった結果、顧客から「作業効率が悪い」と指摘されるケースもです。

稼働時間が長い=高評価につながるわけではありません。限られた時間の中で成果を出す意識を持ち、効率よく業務に取り組むことが大切です。

トラブル2.出社を要求された

募集文章には、リモートワーク可という記載があったのに、案件が開始したら出社を要求されるケースです。リモートワーク可といっても、なかには「週に何回か出社する必要あり」「必要に応じて出社」を併記している案件もあります。必ず、応募前に出社する頻度を確認するようにしましょう。

トラブル3.急なミーティングが頻繁に発生する

フリーランスでエンジニアをしている方であれば、複数プロジェクトを掛け持ちしているケースもあるでしょう。突発的なミーティングが頻発すると、他プロジェクトのミーティングとバッティングしたり、他プロジェクトの開発スケジュールがずれ込んだりする可能性があります。

クライアントにとって他のプロジェクトの有無は関係ないので、複数プロジェクトを掛け持ちする場合でも、ある程度の余裕を持っておくようにしましょう。

トラブル4.コミュニケーションエラーが多い

レスポンスが遅かったり、指示内容が不明瞭だったりすることで、トラブルや仕様変更などが頻発する事例です。この場合、クライアントが多忙であったり、オンラインのコミュニケーションに慣れていなかったりするケースもあるため、テキストコミュニケーションだけでなく、食い違いが生じそうな内容ならWeb会議、それでも難しければ対面でコミュニケーションを取るなど工夫が必要となります。

トラブル5.業務報告が厳しい

寝坊やサボりなどを防ぐために、1時間単位で業務報告をするなど厳格な報告ルールが敷かれている事例です。仕事に疲れた合間に掃除をしたり、買い物に行ったりと、自分のペースで働ける点に魅力を感じている方にとっては、ストレスフルな状況になってしまうので、応募前に確認しましょう。

リモートワーク可のエンジニア求人に関するQ&A

最後に、リモートワーク可のエンジニア求人に関してよくある質問についてまとめました。

リモートワークのエンジニアは、未経験でも可能?

リモートワーク可の求人では、出社案件以上に即戦力を求める傾向にあるため、ある程度の実績やスキルが必要です。まずは、オフィス出社、ハイブリッドワークの求人でエンジニアとしてのスキルや実績をつけた上で、リモートワークの求人にチャレンジしましょう。

>>エンジニアファクトリーで実務経験が浅い方OKの案件を見る

リモートワーク可のエンジニア求人に多い開発言語は?

リモートワーク可の求人では、RubyやJava、PHPの案件が多いのが特徴です。

Rubyは、スタートアップ企業や短期間で結果を出したいプロジェクトで採用されることが多く、スピード感を重視する現場と相性が良いため、リモートワーク案件でも需要が高まっています。

一方、JavaやPHPは、従来は常駐案件が中心でしたが、近年ではリモート可能な大規模開発案件が増加しています。特に基幹システムやWebサービスの開発を担うプロジェクトで需要があり、リモートワークでも安定した働き方を実現しやすいのが特徴です。

さらに、機械学習やデータ分析の分野で注目されているPythonも、エンジニアファクトリーでは豊富な求人を取り揃えています。

新型コロナ終息後のリモートワーク案件数の傾向は?

リモートワークを推奨していた会社も、2021年頃から出社揺り戻しの傾向が見受けられます。しかし、フリーランスエンジニアの案件においては、現状でそこまで大きく変わっていません。フリーランスのエンジニアは、リモートワークができる案件を優先的に探している傾向にあり、引き続きリモートワークを認める会社は多いと想定されます。

ただし、場合によっては出社を命ずる、リモートワークと出社を組み合わせたハイブリッドワークの割合は少し増える可能性はあるかもしれません。

リモートワークがしやすい会社とは?

実際にリモートワークの求人を探していると、会社によってリモート環境の整備状況に大きな違いがあると感じます。例えば、老舗企業の場合、まだビジネスチャットやビデオ会議ツールに不慣れなケースも珍しくありません。勤怠管理やリモートデスクトップなどの基盤が整っておらず、結局「週に何回かは出社してください」と言われることも。経験上、こういった企業ではリモートよりもオフィス勤務が主流になりがちです。

一方、スタートアップやベンチャー企業では、立ち上げ当初からリモートワークを前提にしたツール選定をしていることが多く、働き方も柔軟なことが多いです。SlackやZoom、Notion、グループウェアなどをフル活用し、物理的な距離を感じさせないチーム運営を実現している会社も少なくありません。

ただし、注意が必要なのは、セキュリティや業界特性の影響で原則出社が求められる案件です。個人情報を扱う小売・通販、病院でのシステム開発、機密情報を含む金融や特許事務所の案件では、リモート化が難しいことが多いです。この点は、応募前に確認しておくと安心ですね。

リモート案件ならエンジニアファクトリー

エンジニアファクトリーは、公開案件数7,000件以上(2025年1月時点)を誇り、リモートワーク対応の案件も多数ご紹介しています。登録者の80%以上がエンジニア歴10年以上と経験豊富な方が多く、案件継続率95.6%(2024年2月時点)と高い信頼性が魅力です。

また、取引企業は1,700社以上、幅広い業界の案件を取り揃えており、スキルや働き方の希望に合ったプロジェクトに参画可能。さらに、登録フリーランスの多くが年収アップを実現しており、最大で年商300万円UPの事例もあります。リモートで自由に働きながらも「長期・安定稼働」や「収入アップ」を目指すなら、ぜひエンジニアファクトリーをご活用ください!

まとめ

リモートワークは、場所や時間にとらわれない自由な働き方を実現できる手段です。しかし、前述したように言語スキルや開発実績だけでなく、コミュニケーション能力、自己管理能力など、技術以外のスキルも必要となります。その点、エージェント会社を利用すると、何かトラブルがあったときに仲介して問題解決をしてくれたり、リモートワークへの切り替え交渉をしてくれたりするため、積極的に使ってみると良いかもしれません。

エンジニアファクトリーでは、フルリモートワーク、ハイブリッドワークの開発案件、月100万円を超える高額案件も掲載しています。なお、案件紹介や顧客交渉によって発生する費用はありません。登録も無料なので、ぜひまずは下記よりご登録ください。